Willkommen zurück.

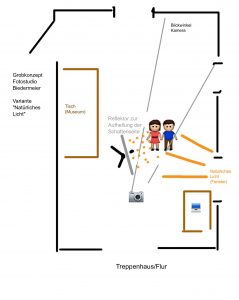

Nachdem ich hier etwas zu den Hintergründen und dem grundsätzlichen Workflow geschrieben und hier noch ein paar Worte zur fotografischen Technik verloren hatte, komme ich heute mal zum Thema “Posing von Gruppen”. Solltest Du erst mit dem heutigen Artikel einsteigen, empfehle ich zum besseren Verständnis der Gesamtsituation die beiden verlinkten Beiträge als Grundstudium ;-).

Neben dem ganzen Workflow und fototechnischen Schnick-Schnack war das Posing jeder Gruppe (es waren ja überwiegend Kleingruppen in Form von Familien) eine der wesentlichen Herausforderungen dieses Fotomarathons. Also sollte ich hierzu auch ein paar Worte verlieren:

Was ist das “Posing einer Gruppe”

Mit dem Begriff meine ich die Anordnung der Personen im Raum. Jeder, der schon mal eine Familie oder sonstige Kleingruppe fotografiert hat, wird das wohl kennen: Bittet man einige Leute, sich zu einem Gruppenfoto aufzustellen, stellen sich alle brav in eine Reihe. Oder sie formen mehr oder minder gebogenen Halbkreis. Alle stehen dabei frontal zur Kamera und lassen ordentlich Platz zum Nachbarn.

Oder sie bilden einfach einen völlig chaotischen Haufen.

Wenn man sowas dann einfach fotografiert, ist das kein Gruppenbild; das ist vielmehr fotografische Körperverletzung. Bestenfalls ist es ein Bild von mehreren sich zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort aufhaltenden Menschen, die im Übrigen scheinbar nichts miteinander zu tun haben.

Da ist man als Fotograf absolut gefragt, die Menschen sinnvoll und zugleich optisch gefällig zu positionieren. Und es gibt ein paar Dinge oder Anhaltspunkte, die einem dabei helfen können:

1. KEINE LÜCKEN

Die Leute müssen echt auf Tuchfühlung gehen. Sobald man zwischen Ihnen durchschauen kann, ergibt sich im Foto eine deutliche optische Absonderung der Personen voneinander, was dem Eindruck der Zusammengehörigkeit entgegen läuft. Und zwar selbst dann, wenn die Leute das Gefühl haben, schon ‘eng’ zusammengerückt zu sein.

Das Problem ist halt, dass wir Menschen üblicherweise nur in Ausnahmefällen und nur an uns sehr nah stehende Personen heranrücken. Das ist zwar bei Familien (hoffentlich) ein typischer Normalzustand, aber man ist ja nun auch innerhalb einer Familie nicht ständig in Kuschellaune. Insbesondere bei solchen Temperaturen wie an jenem Wochenende (jenseits von 30 Grad Celcius) und in zusätzlicher biedermeierlicher Kleidung und/oder wenn es gerade mal keine Familie oder enge Freunde, die da zusammen standen, sondern vielleicht “nur” Nachbarn oder andere Bekannte. Dass sich da im ersten Anlauf Lücken ergeben, ist völlig normal und verständlich.

Auf dem Foto wird dann aber selbst ein kleiner Abstand zur visuellen Barriere zwischen den Menschen.

Und diesen Unterschied zwischen der Wahrnehmung der Abstände im echten Leben gegenüber der Wahrnehmung von deren Abbildung in einem Foto muss man dann ganz einfach mal vermitteln und klarstellen. Damit kann man dann in der Regel alle Lücken schließen.

2. WAAGERECHTE LINIEN VERMEIDEN

Damit meine ich jetzt nicht die Deckenlinie des Raumes im Hintergrund, die dürfen (sollten) ruhig gerade sein. Ich meine vielmehr eine “Aufreihung” von Köpfen auf gleicher Höhe von links nach rechts. Das lässt eine Gruppe immer sehr statisch wirken und entspricht einfach zu sehr dem Klischee vom mal eben geknipsten “stellt-euch-mal-dahin”-Familienfoto.

Seht zu, dass ihr die Köpfe eurer Gruppenbildteilnehmer irgendwie in aufsteigende Linien gruppiert bekommt. Eine schräge Linie hat nämlich einfach schon mal mehr Dynamik als eine waagerechte, und das ist dann schon mal ein Fortschritt.

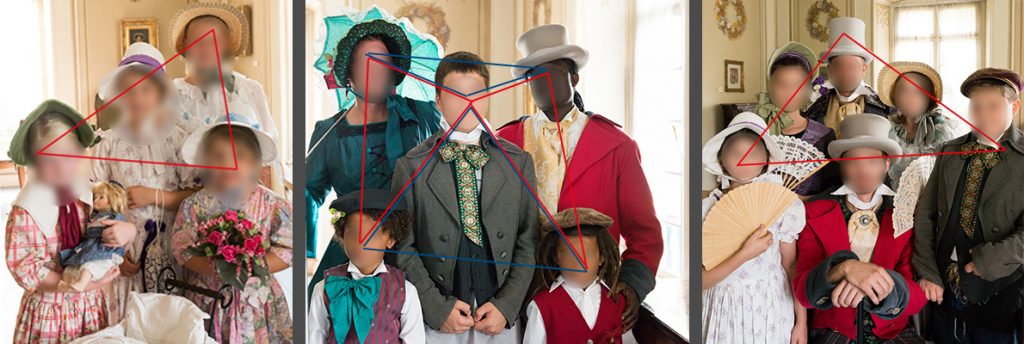

3. DREIECKE BILDEN

Besser noch als schräge Linien: Versucht, Dreiecke zu bilden. Dreiecke haben in Bildkompositionen nämlich die angenehme Eigenschaft, dass der Blick des Betrachters im Bild hängenbleibt, weil die drei Punkte den Blick immer wieder einander zuleiten. Auf einer Linie (auch eine schrägen) kann der Blick immer sehr schnell aus dem Bild gleiten, bei Dreiecken hingegen bleibt der Blick dagegen mit Sicherheit hängen.

Klingt etwas hochtrabend und esoterisch? Das kann sein, aber es ist nachweislich der Fall (“Klingt zwar komisch, ist aber so….”). Wikipedia sagt außerdem, Dreiecke seien ein altbekanntes Stilmittel in der Malerei und habe eine ordnende und harmonisierende Funktion.

Ein Dreieck zu bilden ist natürlich immer recht leicht, wenn ich drei Personen habe. Der oder die Größte kommt in die Mitte dann eine(r) links und eine(r) rechts davon, fertig ist mein Dreieck bei einer Dreiergruppe. Oder ich setze bei einer dreiköpfigen Familie die Mutter auf einen schräg zur Kameraachse stehenden Stuhl, stelle den Vater hinter die Sitzfläche und das Kind in die Lücke zwischen Stuhl und Vater. Et Voilá: Ein Dreieck. Siehe nebenstehendes Bild.

Ein Dreieck zu bilden ist natürlich immer recht leicht, wenn ich drei Personen habe. Der oder die Größte kommt in die Mitte dann eine(r) links und eine(r) rechts davon, fertig ist mein Dreieck bei einer Dreiergruppe. Oder ich setze bei einer dreiköpfigen Familie die Mutter auf einen schräg zur Kameraachse stehenden Stuhl, stelle den Vater hinter die Sitzfläche und das Kind in die Lücke zwischen Stuhl und Vater. Et Voilá: Ein Dreieck. Siehe nebenstehendes Bild.

Aber was mache ich bei einer Gruppe von fünf oder sieben Personen? Oder bei einer geraden Anzahl?

Ganz einfach: Entweder versuche ich, ein großes Dreieck zu bilden, indem ich die Ankerpunkte mit markanten Personen besetze und “den Rest” auf den Linien dazwischen unterbringe, oder ich Bilde einfach mehrere Dreiecke.

Und das funktioniert dann auch mit einer geraden Anzahl von Leuten. Hier mal ein paar Bildbeispiele mit Gruppen von vier, fünf und sechs Personen, bei denen ich die Dreiecke mal eingezeichnet habe.

OK, also einfach nur Linien und Dreiecke, ja?

Naja, nicht wirklich. Ob und wen ich jetzt zum Beispiel auf den “Posing-Stuhl” gesetzt habe, hing auch sehr wesentlich davon ab, ob kräftige Größenunterschiede zu beachten waren. Oder ob ein Kleinkind bzw. kleineres Kind mit von der Partie war, das auf einem Schoß untergebracht werden musste, weil es

- noch nicht selber stehen konnte,

- oder selbststehend viel zu klein gewesen wäre

- oder sich auf Mamas oder Papas Schoß einfach viel wohler fühlt (und zudem auch nicht so einfach aus dem Bild verschwinden konnte…).

Farben waren auch so eine Sache. Bei einer größeren Gruppe habe ich natürlich nach Möglichkeit auch darauf geachtet, dass nicht zwei Personen mit dunkler Kleidung direkt neben- oder voreinander stehen. Das war also auch ein Einflussfaktor.

Und nicht zuletzt wollten wir den Herren der Schöpfung nicht noch das Anziehen einer langen Hose aufnötigen – von der Passform-Problematik mal ganz abgesehen. Vom Hosenbund an aufwärts waren die Herren also in der Regel stilecht biedermeierlich gekleidet. Unterhalb des Hosenbunds waren Shorts und haarige Männerbeine die Regel. Auch deshalb stehen die Herren der Schöpfung in den Fotos dieses Wochenendes so ziemlich immer hinter jemandem. Schau nochmal das Foto mit der dreiköpfigen Familie weiter oben an. Dass das Kind und die sitzende Mutter des Vaters Beine verdecken, war nicht nur der heroischen Suche nach einer Dreieckskomposition geschuldet. Sehr wesentlich war dabei auch der Wunsch, keine haarigen Beine im Bild zu haben…

Du siehst, es gab da so einige Einflüsse auf die Sortierung der Leute im Foto.

War dann das Posing unter Dach und Fach, ging es darum, die Leute ein wenig aus der Reserve zu locken.

Und genau das Thema schiebe ich jetzt schon seit dem ersten Beitrag dieser kleinen Reihe vor mir her. Aber da hier die 1.000 Worte-Marke auch schon wieder überschritten ist, bin ich so frei, noch ein weiteres Mal zu schieben. Tut mir leid, wenn Du im heutigen Beitrag fest mit diesem Thema gerechnet hattest. Das ist aber – so fürchte ich – auch wieder nicht in drei Sätzen abgehandelt. Und einen Blogpost mit 2.000 Worten möchte ich dann doch niemandem zumuten.

Also: Im nächsten (und letzten) Teil dieser Reihe geht es dann wirklich um die Animation der zu Fotografierenden. Versprochen.

Bis dahin vielen Dank für Deine Ausdauer und Dein Interesse an meinem Blog. Es würde mich über alle Maßen freuen (nein, das ist nicht ironisch gemeint), wenn Du den Blog in Deinen sozialen Netzwerken teilst und so neue Leser hierher führst.

Bis bald!

Update: Der nächste Folgeartikel ist inzwischen online. Hier geht es weiter…

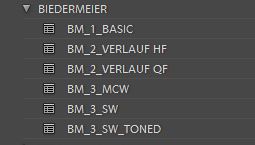

Und damit die Presets nicht irgendwie verstreut in der Presetliste herumlagen, habe ich sie in einem gesonderten ‚Ordner‘ innerhalb der Presetliste gesammelt und den Namen jeweils eine Nummer vorangestellt, die der Reihenfolge der Anwendung entsprach.

Und damit die Presets nicht irgendwie verstreut in der Presetliste herumlagen, habe ich sie in einem gesonderten ‚Ordner‘ innerhalb der Presetliste gesammelt und den Namen jeweils eine Nummer vorangestellt, die der Reihenfolge der Anwendung entsprach. Auch für den Druck hatte ich spezifische Presets im Druckmodul von Lightroom vorbereitet, die auf Ausgabeformat (Hochformat/Querformat), das ausgewählte Papier und den verwendeten Drucker abgestimmt waren. Hierfür hatte ich an einem Abend ein paar Wochen vor der Veranstaltung eine ausgiebige Testreihe gemacht. Da es für mich das erste Mal war, dass ich Bilder in hochwertiger Form selber drucken wollte, habe ich mir hier natürlich ordentlich Vorlauf und Zeit gelassen. Das war auch nötig um das Zusammenspiel der Druckeinstellungen in Lightroom und im Druckertreiber zu verstehen und zu optimieren. Am Ende hatte ich ein Druckergebnis auf dem Papier, dass dem auf dem (kalibrierten!) Monitor meines Laptops angezeigten Bild sehr nahe kam und dessen Einstellungen dann mit den speziellen Druckpresets für die Fotoaktion fixiert wurden.

Auch für den Druck hatte ich spezifische Presets im Druckmodul von Lightroom vorbereitet, die auf Ausgabeformat (Hochformat/Querformat), das ausgewählte Papier und den verwendeten Drucker abgestimmt waren. Hierfür hatte ich an einem Abend ein paar Wochen vor der Veranstaltung eine ausgiebige Testreihe gemacht. Da es für mich das erste Mal war, dass ich Bilder in hochwertiger Form selber drucken wollte, habe ich mir hier natürlich ordentlich Vorlauf und Zeit gelassen. Das war auch nötig um das Zusammenspiel der Druckeinstellungen in Lightroom und im Druckertreiber zu verstehen und zu optimieren. Am Ende hatte ich ein Druckergebnis auf dem Papier, dass dem auf dem (kalibrierten!) Monitor meines Laptops angezeigten Bild sehr nahe kam und dessen Einstellungen dann mit den speziellen Druckpresets für die Fotoaktion fixiert wurden. Oh – und sechstens: Es ist dann ja doch schön, wenn sich zwischendurch ein kleines Loch im Kundenstrom auftut, und man ein wenig Zeit für ein kleines Shooting mit einem Gruppenmitglied hat. So schnell kommt man dann ja doch nicht wieder in solch historisch passendes Gemäuer.

Oh – und sechstens: Es ist dann ja doch schön, wenn sich zwischendurch ein kleines Loch im Kundenstrom auftut, und man ein wenig Zeit für ein kleines Shooting mit einem Gruppenmitglied hat. So schnell kommt man dann ja doch nicht wieder in solch historisch passendes Gemäuer.

Zum Beispiel mit einem satt blauen Hintergrund, weil der sich als Komplementärfarbe von den hiesigen Hauttönen so schön absetzt – so wie auf dem beiliegenden Foto.

Zum Beispiel mit einem satt blauen Hintergrund, weil der sich als Komplementärfarbe von den hiesigen Hauttönen so schön absetzt – so wie auf dem beiliegenden Foto.