Willkommen zurück. Und entschuldige bitte die kleine Pause; es war einfach mal viel los. Jetzt geht es aber weiter mit Teil 4 (von 4 übrigens!) einer kleinen Reihe von Blogbeiträgen, die verschiedene Aspekte eines Shootingevents im August dieses Jahres beleuchten. Jeder Artikel ist in sich abgeschlossen, das Gesamtbild hilft aber vielleicht dennoch beim Verständnis oder ist vielleicht ganz einfach von Interesse. Daher stelle ich erstmal eine kleine Linkparade zur Schau:

66 Fotoshootings in 16 Stunden: Startbeitrag mit Erläuterung der Gesamtsituation und des Workflows

66 Fotoshootings in 16 Stunden – Lichtsetzung und Technik: ein paar Worte zum Licht und dessen Ausnutzung

66 Fotoshootings in 16 Stunden – Posing von Gruppen: noch ein paar Worte darüber, wie ich mir die Leute in aller Regel sortiert habe

Den heutigen Blogpost habe ich mal einfach mit ANIMATION überschrieben. Damit ist natürlich nicht die Art von Animation am Pool des Pauschalurlaubshotels gemeint, sondern sehr wörtlich die BELEBUNG DER FOTOSUBJEKTE, also der Menschen vor meiner Kamera. Denn ohne Leben, ohne echte Mimik und Ausdruck habe ich zwar vielleicht hübsche oder/und interessante Menschen vor der Kamera, aber die Fotos sind einfach nur Kulisse ohne Leben.

Die Kernfrage ist also:

Wie bekomme ich eine echte Reaktion aus den Menschen, die sich da vor meiner Kamera angehäuft haben?

Und das in kürzester Zeit (die Shootings waren ja immer nur wenige Minuten lang)?

Und zwar möglichst von allen möglichst gleichzeitig?

Antwort: Es kommt darauf an.

Ich weiß: “Buh!” – “Hängt ihn auf!” – “Wo ist das Patentrezept?”

Denn das Anreißen eines Problems ohne Präsentation einer universell und jederzeit vollumfänglich gültigen Patenrezeptlösung ist natürlich ultimativ sträflich. Aber so leid es mir tut: Es gibt einfach kein Patentrezept. Es geht im Kern einfach immer darauf zurück, ob und wie Du mit Deiner Persönlichkeit mit den Leuten vor der Kamera auf einen gemeinsamen Nenner kommst/kommen kannst. Das geht in meinem Fall meist mit lockeren Sprüchen einher, die – aus der Situation heraus gerissen – unter Umständen knapp vor (oder auch mal hinter – je nach Empfindlichkeit) der Grenze zur Unhöflichkeit liegen.

Auf alle Fälle hat es wahnsinnig viel mit Kommunikation meinerseits zu tun, was volle Absicht und eine Art Konzentrationshilfe für mich sowie eine Ablenkungsstrategie für die Kunden ist. Denn typischerweise fühlen sich alle Menschen außer Modellen, die häufig vor einer Kamera stehen, in dieser Position sehr unsicher und verletzlich. Und je mehr ich diese Menschen durch einen beständigen Redefluß von der Situation, in der sie sich gerade befinden ablenken kann, desto weniger Platz ist in deren Köpfen für den Gedanken „Oh je, gleich werde ich fotografiert“. Ich versuche also zu erreichen, dass die Menschen vor der Kamera vor lauter Redeschwall meinerseits möglichst keine Chance haben, sich unwohl zu fühlen. An dieser Stelle hatte ich schon mal was über die Wichtigkeit der Verbindung von Fotograf zu Fotografiertem geschrieben. Eine echte Verbindung aufzubauen war in dem hier vorliegenden Szenario kaum möglich; da ist Humor und lockere Sprüche die einzige und beste Waffe, die ich benutzen kann.

Ein Verwandter, der mich einmal eine Zeitlang beim Fotografieren ständig wechselnder Gruppen auf dem Abschlussball einer Schule beobachtet hatte, lotste mich in einer kleinen Fotopause mit den Worten „Du brauchst jetzt bestimmt erstmal ein paar Sprechperlen.“ an unseren Tisch. Mit anderen Worten: Ich habe auch da ganze Zeit mit den Leuten vor meiner Kamera „intensiv kommuniziert“, um die für die Kunden ungewohnte Situation zu überbrücken und irgendwie eine Verbindung zu bauen.

Es ist natürlich auch nicht alles nur nonsens und Quatsch, was ich da so von mir gebe. Dafür hätte ich überhaupt nicht mehr genug Hirnzellen frei; schließlich müssen Licht, Posing, Fototechnik und der gesamte organisatorische Rahmen im Hinterkopf zeitgleich weiterbedacht und bearbeitet werden. Also erzähle ich den Leuten – zum Beispiel bei der Anordnung einer Gruppe – einfach was ich tue, warum ich das so mache und was ich als nächstes zu tun gedenke. Das holt dann quasi den Prozess, der mich in dem Moment sowieso innerlich beschäftigt nach vorn, so dass ich mich besser darauf konzentrieren kann. Zugleich sorgt es für Kommunikation mit den Kunden und demonstriert nach außen, dass ich weiß, was ich da tue und alles seinen Grund hat. Das sorgt schon mal grundsätzlich für Vertrauen der Fotografierten in meine Fähigkeiten, nimmt damit vielleicht ein paar Sorgen und hilft damit unter Umständen zu mehr Selbstvertrauen vor der Kamera.

Dazu kommt natürlich noch beständiges Loben und das Vorleben von Begeisterung über die soeben angefertigten Fotos.

Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas befremdlich klingen: Ein Fotograf, der die ganze Zeit durcherzählt. Und nein, das mach ich bei individuellen Shootings, die vielleicht ein paar Stunden dauern, nicht so. Jedenfalls nicht so extrem. Denn die Grundbausteine sind an sich die gleichen: Ich muss irgendwie eine Verbindung auf- und Nervosität abbauen. Dazu habe ich bei einem individuellen Shooting aber viel mehr Ruhe und Zeit.

Geht es aber Schlag auf Schlag wie bei der hier geschilderten Situation mit nur wenigen Minuten langen Shootings auf einer Veranstaltung, ist eine gewisse Energie in der Kommunikation meines Erachtens unerläßlich und ein guter Weg zu guten Fotos. Und sei es nur, weil die Menschen vor der Kamera lächeln, weil sie sich über mich amüsieren. Mir doch egal, Hauptsache die Stimmung passt.

In diesem Sinne: Frohes Animieren.

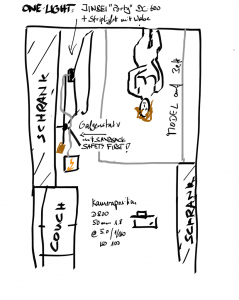

Ein paar davon habe ich bei einem Testshooting mit Sandra mal ausprobiert. Als Basis für den Hintergrund gab es natürlich erstmal die Mutter aller Studioaufbauten: Eine Rolle weißen Hintergrundkarton auf Füßen, siehe nebenstehend, rechts außen im Übersichtsbild.

Ein paar davon habe ich bei einem Testshooting mit Sandra mal ausprobiert. Als Basis für den Hintergrund gab es natürlich erstmal die Mutter aller Studioaufbauten: Eine Rolle weißen Hintergrundkarton auf Füßen, siehe nebenstehend, rechts außen im Übersichtsbild. Eine klassische Methode ist sicherlich, einen Blitz auf den Hintergrund zu richten und dessen Leistung solange erhöhen, bis der Hintergrund schön weiß ist. Mit nur einem Blitz, der zentral vor dem Hintergrund positioniert und im späteren Foto durch das Model verdeckt wird, bekommt der Hintergrund typischerweise einen je nach Reflektor mehr oder weniger großen Hotspot und zu den Rändern hin nachlassende Helligkeitswerte. Für eng geschnittene Fotos – oder wenn mir der Helligkeitsverlauf zu den Rändern hin egal ist, komme ich also mit nur einem Blitz durchaus gut hin.

Eine klassische Methode ist sicherlich, einen Blitz auf den Hintergrund zu richten und dessen Leistung solange erhöhen, bis der Hintergrund schön weiß ist. Mit nur einem Blitz, der zentral vor dem Hintergrund positioniert und im späteren Foto durch das Model verdeckt wird, bekommt der Hintergrund typischerweise einen je nach Reflektor mehr oder weniger großen Hotspot und zu den Rändern hin nachlassende Helligkeitswerte. Für eng geschnittene Fotos – oder wenn mir der Helligkeitsverlauf zu den Rändern hin egal ist, komme ich also mit nur einem Blitz durchaus gut hin. Der Hintergrund auf diesem Bild hier links wurde zum Beispiel genau so gemacht. Der Blitz steht auf einem Bodenstativ hinter dem Model und ist mit einem 120° Weitwinkelreflektor versehen. Ergebnis: Der Hintergrund des Fotos weist links nach rechts und oben nach unten eine nahezu gleichmäßige Helligkeit auf. Es gibt nur ein minimalen, nicht wirklich störenden Helligkeitsverlust von ein bis zwei Prozent.

Der Hintergrund auf diesem Bild hier links wurde zum Beispiel genau so gemacht. Der Blitz steht auf einem Bodenstativ hinter dem Model und ist mit einem 120° Weitwinkelreflektor versehen. Ergebnis: Der Hintergrund des Fotos weist links nach rechts und oben nach unten eine nahezu gleichmäßige Helligkeit auf. Es gibt nur ein minimalen, nicht wirklich störenden Helligkeitsverlust von ein bis zwei Prozent.