Dieser Blogbeitrag ist die Fortsetzungen des Teil 1, in dem ich die fotografischen Überlegungen und Aspekte beleuchtet habe. Hier in Teil 2 geht es nun um die Verarbeitung der Aufnahmen in Lightroom und den Zusammenbau des Bildes in Photoshop.

Auswahl und SW-Konvertierung

Nach dem Import der Fotos in Lightroom stand natürlich erstmal die Selektion des jeweils besten Fotos eines jeden Einzelportraits an. Auf die Details hierzu – also z. B. die Werkzeuge, die LR für solche Zwecke zur Verfügung stellt, etc. – will ich an dieser Stelle nicht eingehen, dazu gibt es anderweitig hinreichend Informationen im Internet.

Wichtig für die weitere Bildverarbeitung war jedoch, dass die Bilder möglichst gleichmäßig in ein Schwarz-Weiß-Bild konvertiert wurden. Da bereits die Aufnahmen sehr gleichmäßig ausgeleuchtet waren, war das auch kein Problem. Ich habe einfach das erste selektierte Bild mittels eines Presets in SW konvertiert, und den Kontrast durch das Verschieben von Schwarz- und Weißpunkt bis an das jeweilige Limit gebracht. Wenn man in Lightroom beim Verschieben dieser Regler die <ALT>-Taste drückt, kann man sehr gut sehen, wann man da in den Grenzbereich kommt. Den Schwarzpunkt habe ich soweit abgesenkt, dass der schwarze Hintergrund rund um die Person völlig „abgesoffen“, also richtig komplett schwarz war. Soweit dabei auch größere Bereiche der Person untergingen (z. B. Schattenstellen in der Kleidung) wurden diese mittels Korrekturpinsel geringfügig wieder aufgehellt.

Die bei ersten Bild vorgenommenen Einstellungen im Bereich Belichtung und SW wurden dann auf die anderen Bilder übertragen und nötigenfalls individuell geringfügig korrigiert – eine 1:1-Übertragung von Entwicklungs-Einstellungen funktioniert ja in der Regel nicht 100%ig, jedenfalls dann nicht, wenn wie hier schon teilweise extreme Belichtungsanpassungen (Schwarzpunkt) übertragen werden.

Danach ging es dann in Photoshop weiter. Hierzu wurden die fünf Bilder in der Bibliothek von LR ausgewählt und mit der Tastenkombination <cmd><e> (bzw. <strg><e> auf einem PC) in Photoshop geöffnet.

Zusammenbau des Gruppenbildes

Nachdem alle fünf selektierten und in SW konvertierten Bilder in Photoshop geöffnet waren, habe ich das erste Bild – also das Bild der Person, die ganz vorne stehen sollte – hergenommen und erstmal den Arbeitsbereich verbreitert und etwas erhöht, damit ich Platz für die anderen vier Leute haben würde. Die neu hinzugekommenen Bildbereiche wurden mit schwarz gefüllt, indem ich eine neue Ebene unterhalb der Ebene mit der ersten Person erstellt und mit Schwarz gefüllt habe.

Hier zahlte es sich aus, dass ich in Lightroom das Schwarz um die Person herum wirklich komplett schwarz gemacht hatte, denn so gab es an der Stelle keine Probleme mit Übergängen zwischen dem Foto und dem neu hinzugefügten Schwarz in der Erweiterung des Bildes.

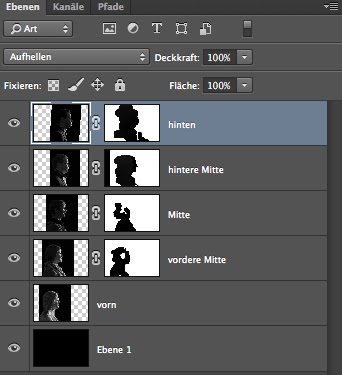

Dann habe ich die weiteren vier Portraitierten in das Bild eingefügt, indem ich die Ebenen aus deren Einzelbildern in mein Gruppenbild zog. Diese neuen Ebenen überdeckten sich nun natürlich gegenseitig. Um überhaupt erstmal alle Leute wieder sehen zu können, habe ich dann den Ebenenmodus der höherliegenden Ebenen von „NORMAL“ auf „AUFHELLEN“ gesetzt. Dadurch wurden nur die Bildanteile der jeweils höhergelegenen Ebene(n) eingeblendet, die heller als die darunterliegende Ebene(n) sind. Mit anderen Worten: die gesamten schwarzen Bildanteile der höher gelegenen Ebenen waren mit einem Schlag verschwunden. Nur die Personen selber, die ja im jeweiligen Bild auf alle Fälle heller als schwarz waren, wurden eingeblendet, jedenfalls dort, wo nicht Bildteile der darunterliegenden Ebene noch heller gewesen sind.

Und indem ich nun bis auf eine die vier neuen Bildebenen durch Klick auf das Auge in der Ebenenpalette ausblendete, konnte ich in aller Ruhe die zweite Person durch Verschieben der Ebene in Position bringen. Dann wurde die nächste Ebene wieder eingeblendet und ebenfalls in Position gebracht, und so weiter.

An dieser Stelle war es wichtig, dass zuerst die Anordnung der Personen und eventuelle Skalierungen wirklich passten und nicht mehr Gefahr liefen, nachträglich korrigiert werden zu müssen. Denn nun folgte der arbeits- und zeitintensivste Teil: das Ausmaskieren der sich noch überlagernden Ebenenteile. Maskiert man nämlich zuerst, bevor die Anordnung und Skalierung sitzt, macht man sich im Zweifel deutlich mehr Arbeit, weil mit jeder Korrektur der Position oder Skalierung einer Person die Ebenenmaske(n) nachgearbeitet werden müssen.

Nun ging es also daran, die noch störenden, sich überlagernden Bildanteile zu eliminieren. Dank des Ebenenmodus „Aufhellen“ ging es dabei „nur noch“ um die Bildbereiche der jeweils höherliegenden Ebene, die heller waren, als in der darunterliegenden Ebene und die in der Realität von der jeweils vorderen Person verdeckt worden wären.

So bekam die zu bearbeitende Ebene eine weiße Ebenemaske verpasst, dann habe ich darin mit einem relativ großen Pinsel und schwarzer Farbe grob die Bildteile der jeweiligen Person ausmaskiert, die von der nächstvorderen Person verdeckt worden wären. Dabei habe ich zunächst auch bewußt etwas über die Kante zwischen den beiden Personen „übergemalt“, um dann im nächsten Schritt mit weißer Farbe und kleinerem Pinsel den Grenzbereich exakt zu maskieren. Das war dann natürlich eine ziemliche Feinarbeit.

Gelegentlich war es schwierig zu sagen, wo eine Person anfing und die andere aufhörte, insbesondere bei den Haaren, oder bei Kleidung mit annähernd gleicher Helligkeit. Mehrfaches Aus- und Einblenden der Ebenen half dann aber zu bestimmen, was zu wem gehörte.

Und das war es dann auch schon.

Abschließend kann ich nur noch empfehlen, ein solches Werk zwischendurch mal eine Nacht ruhen zu lassen. Insbesondere, wenn es um die Positionierung und Skalierung der Personen ging, hat mir das geholfen, das richtige Maß zu treffen. Aber auch bei der Maskierung der Ebenen kann man sich blind arbeiten. Ich habe bei einem Bild im ersten Anlauf einmal eine prächtige Lücke zwischen zwei Personen schlichtweg nicht gesehen. Erst, als ich am nächsten Tag nochmals draufgeschaut und die Ebenen zur Kontrolle mehrmals ein- und ausgeblendet habe, sprang mich der Fehler in der Maske an.

Ein paar abschließende Betrachtungen und Bemerkungen gibt’s in Teil 3.

Bis dahin!