In den ersten beiden Teilen dieser Reihe hatte ich ja schon erzählt, wie und warum ich „damals“ in 2010 auf einen Mac umgestiegen bin (Link zu Teil 1), bzw. warum ich sechs Jahre später wieder von einem Mac auf ein Windows-Notebook zurückwechselte (Link zu Teil 2).

Dieser Teil ist nun den Problemzonen gewidment, die ich nie vermutet hätte, und deren Existenz so ein Ärgernis ist, dass ich den Rückwechsel zeitweise doch wieder bereut habe…

1. E-Mail-Client

Selbstverständlich war auf dem Windows-Rechner ein E-Mail-Client installiert. Und zwar der Standardclient unter Windows 10 namens „Mail“. Sehr einfach gehaltene Oberfläche, aber im Grundsatz war alles da. Also habe ich die diversen Postfächer eingerichtet (ja, ich habe da mehrere zu betreuen). E-Mails abrufen, versenden etc. funktionierte auch wunderbar. Dann wollte ich noch schnell die Signaturen einrichten… und stutzte. PLAIN TEXT. Sonst nichts. Formatierungen in der Signatur oder gar ein Link? Nixda! Geht nicht. Nada.

Also mal ehrlich liebe Leute bei Microsoft, aber das ist doch wohl nicht euer Ernst im Jahre des Herrn 2016!

Es ist ja schön, dass ihr Windows 10 so entwickelt habt, dass es auch auf Tablet-PC’s läuft, aber die dafür erforderlichen Einschänkungen einfach mal auch auf die „richtige“ Desktop-Variante zu übertragen ist an dieser Stelle ja wohl etwas kurz gegriffen.

Dann war da noch die Sache mit dem Postfachwechsel. Von allen E-Mail-Clients, die ich bislang privat genutzt habe – egal, ob unter Windows oder OS-X -, war ich gewohnt, dass ich beim Weiterleiten oder Beantworten von E-Mails nahtlos das Postfach wechseln konnte. Soll heißen: Eine E-Mail geht bei Postfach 1 ein, ich antworte unter Verwendung von Postfach 2 als Absender. Das absendende Postfach konnte ich immer ganz einfach in der E-Mail auswählen.

Nicht so mit dem topaktuellen Mail-Client von Windows 10. Es ging ganz einfach nicht. Ausschließlich mit dem empfangenden Postfach konnten Mails weitergeschickt oder beantwortet werden.

War ich in der Sache mit der Signatur vielleicht noch geneigt gewesen, auf baldige Besserung durch Updates zu hoffen und mit dem suboptimalen Zustand zu leben, war das hier ein absolutes No-Go. Denn ich gebe häufig als meine „offizielle“ private E-Mail-Adresse diejenige eines großen Freemail-Anbieters heraus. Ist der Kontakt aber hergestellt und vertrauenswürdig, findet die weitere Konversation auf meiner „privaten“ Privat-E-Mail-Adresse statt, weil die gegenüber dem Freemailer ein IMAP-Account – also auf alle Endgeräte synchronisierbar – ist und kein POP-Account wie die des Freemailers.

Es begann also die Suche nach einem Ersatz für Windows Mail und damit genau das, was ich an Computern so hassen gelernt habe: Eine immense Zeitverschwendung, nur um einen vernünftigen betriebsbereiten Zustand herzustellen. In diesem speziellen Fall auch noch für eine ultimative Grundfunktionalität, die zuvor eigentlich schon immer funktionierte. Danke, Microsoft!!

Die ganzen Irrungen und Wirrungen der Suche möchte ich jetzt hier nicht aufmalen. Am Ende habe ich für 50 € ein Stück Software gekauft, weil das vorhandene Outlook keine zusammengelegten Posteingänge mehrere Accounts unterstützt (jedenfalls nicht vernünftig), und das kostenlose Thunderbird auch nach der Erweiterung um ein Plugin, das Lösung versprach, Probleme mit meinen iCloud-Kontakten hatte. Also: Geld auf den Tisch und damit ein Problem lösen, dass es eigentlich vorher noch nie gegeben hatte….

Die Lösung heißt übrigens em-Client und ist im Prinzip ein vollwertiger Ersatz für Outlook – also E-Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben -, hat keinerlei Probleme mit meinem iCloud-Account, Postfachwechsel, formatierten Signaturen und hat selbstverständlich zusammengefasste Ordner für Posteingang, Gesendete Mail etc. Also genau das, was man (jedenfalls ich) heute auch einfach mal erwarte…

2. Farbmanagement

Die zweite unerwartete Baustelle war das Farbmanagement. Meine Monitore (Laptop und externer Monitor) sind schon länger mittels einem Colorimeter und entsprechender Software farbkalibriert, damit ich mich bei der Bildbearbeitung halbwegs auf die Korrektheit der angezeigten Farben verlassen kann. Also habe ich (natürlich) auch den Monitor des neuen Laptop kalibriert. Klappte wunderbar, der heftige Blaustich in der Werkseinstellung des Monitors war dann auch ganz schnell passé. Wunderbar, so soll es sein.

Dieser Glücksmoment hilt bis zum nächsten Start des Rechners. Denn dann war die Kalibrierung wieder weg. Also nochmal kalibrieren, vielleicht hatte ja irgendwas im ersten Anlauf nicht geklappt. Nächster Neustart. Und wieder überlebte die Kalibrierung den Neustart nicht. Offenbar wurde die Kalibrierung beim Startvorgang an irgendeiner Stelle ausgehebelt. Hurra. Also: Wieder mal auf die Suche machen.

Es hat mich einen ganzen Sonntag-Vormittag gekostet, bis ich im Internet einen hilfreichen Artikel gefunden habe, mit dessen Hilfe ich mich an die richtige Stelle in den tiefsten Tiefen der Systemsteuerung bewegen konnte, um genau das richtige Häkchen zu entfernen. Es gibt nämlich diverse Stellen, die etwas mit Profilierung und/oder Farben der Anzeige zu tun haben; keine davon hat aber mein Problem dauerhaft beseitigt, weil da eben ein Häkchen an entscheidender und übergeordneter Stelle gesetzt war. Und das war dann wieder so eine Einstellung, wo man erst „Optionen“, dann „erweiterte Optionen“ und dann an der richtigen(!) Stelle nochmal auf „bearbeiten“ klicken musste, damit man überhaupt das besagte Häkchen angezeigt bekam. Hat man also keine Ahnung von seiner Existenz, findet man diese Einstellungsseite erst gar nicht (ein bißchen wie die Isla de Muerta in Fluch der Karibik: Die Insel kann nur von denen gefunden werden, die schon wissen, wo sie ist). So einen Umstand – um nicht zu sagen Mist – war ich von meinem MacBook echt nicht mehr gewöhnt. Da wurde einmal kalibriert, und fertig war die Geschichte.

Und übrigens meine ich oben auch die Tiefen der „Systemsteuerung“ und nicht die unter Windows 10 eigentlich als Schaltzentrale vorgesehenen „Einstellungen“. Wenn man nämlich so tief einsteigen muss, sieht das ganze wieder verdammt nach der klassischen Systemsteuerung von Windows 7 aus, die da offenbar nach wie vor unter der Haube und dem neuen, schicken Windows 10-Kleidchen vor sich hinwerkelt…. Soviel zum Thema „neues Betriebssystem“.

Aber nun, am Ende habe ich die richtige Einstellung gefunden. Und ich musste noch nicht einmal zusätzliche Software kaufen, um was ans Laufen zu bekommen. Hey, das ist doch mal eine Erfolgsgeschichte. Wobei die Farbkalibrierung hin und wieder immer noch einen kleinen Schubs braucht. Zum Beispiel wenn ich das Notebook zugeklappt hatte. Dann wird bei der Wiedererweckung nicht immer das Farbprofil automatisch geladen. Warum? Keine Ahnung. Aber ich bekommen das in aller Regel mit ein bis drei Klicks hin und habe einfach keine Lust auf weiteres stundenlanges Herumsuchen im Internet und der Systemsteuerung.

3. Backup

Dem Apple-Betriebssystem OS-X liegt ja mit „Time Machine“ ab Werk eine automatisierte Backup-Software bei, die auf Wunsch alle paar Stunden die interne Festplatte des Rechners auf ein externes Laufwerk sichert. Das ist zwar gerüchtehalber auch nicht immer ohne Tücken, aber in dem einen Fall, in dem ich mal mein MacBook aus einem Time-Machine-Backup wiederherstellen musste, hat das wunderbar funktioniert.

Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob jetzt das Windows-Betriebssystem selber auch entsprechende Tools anbietet, das kann durchaus sein. Es drängt sich jedenfalls nicht auf bzw. ist mal wieder ohne tiefere Einarbeitung in die Materie nicht zu überblicken („für eine Auffrischung wähle dieses Tool, für ein Systemabbild jenes und für eine Datensicherung das hier….“ – WAS SOLL DAS?). Also habe ich noch einmal etwas Geld ausgegeben, und eine Software für diesen Zweck gekauft, die einfacher zu überblicken ist. Außerdem kann ich da für jedes beliebige angeschlossene Laufwerk Sicherungen einrichten, nicht nur für die Festplatte mit dem Betriebssystem. Ob’s am Ende auch funktioniert, wird sich im Ernstfall herausstellen. Ich hoffe jedenfalls mal darauf….

Das ist aber auch mal wieder so ein Beispiel, wo die Programmierer eines Betriebssystems sich offenbar nicht in der Lage sehen, dem Kunden ein paar einfache, verständliche Optionen an die Hand geben. Und wenn ich schon im Internet Anleitungen lese, die den Titel tragen „Windows 10: Backup in 10 Schritten“ sind mir das schon in der Überschrift eigentlich 9 Schritte zu viel.

Und wieder hatte ich hiermit einen Punkt, wo ich meinen Mac doch recht vermisst habe, erstmal gehörig Zeit in Internetrecherche und anschließend Geld in zusätzliche Software investieren durfte.

Am Ende ein Fazit:

Jetzt, wo alles soweit eingerichtet ist und läuft, bin ich ganz zufrieden. Der Rechner ist hinreichend schnell und alles läuft soweit recht unauffällig. Wäre mir ein sofortiges Funktionieren der bemeckerten Punkte Geld wert gewesen? Naja, zwei der drei waren es ja sowieso zwangsweise. Und Nerven für 500 € habe ich bei der ganzen Herumsucherei auch gelassen. Aber damit bin ich in der Summe (Rechner + Extra-Software + Nervenzuschlag) gerade mal bei 2.000 € (lustigerweise ist das ziemlich genau der Kaufpreis meines damaligen MacBook von 2010) und immer noch weit entfernt von 3.700 €, was der Kaufpreis eines auskonfigurierten MacBook gewesen wäre…

Nachdem die Nervenbelastung der Umstellung ja nun schon verarbeitet ist, bin ich mal vorläufig vorsichtig optimistisch, dass ich nun über einen recht vernünftiges Notebook für die nächsten 5-7 Jahre verfüge, das sich preislich gesehen einen ganzen Brocken unterhalb eines MacBooks bewegt.

Fazit der ersten beiden Punkte:

Fazit der ersten beiden Punkte:

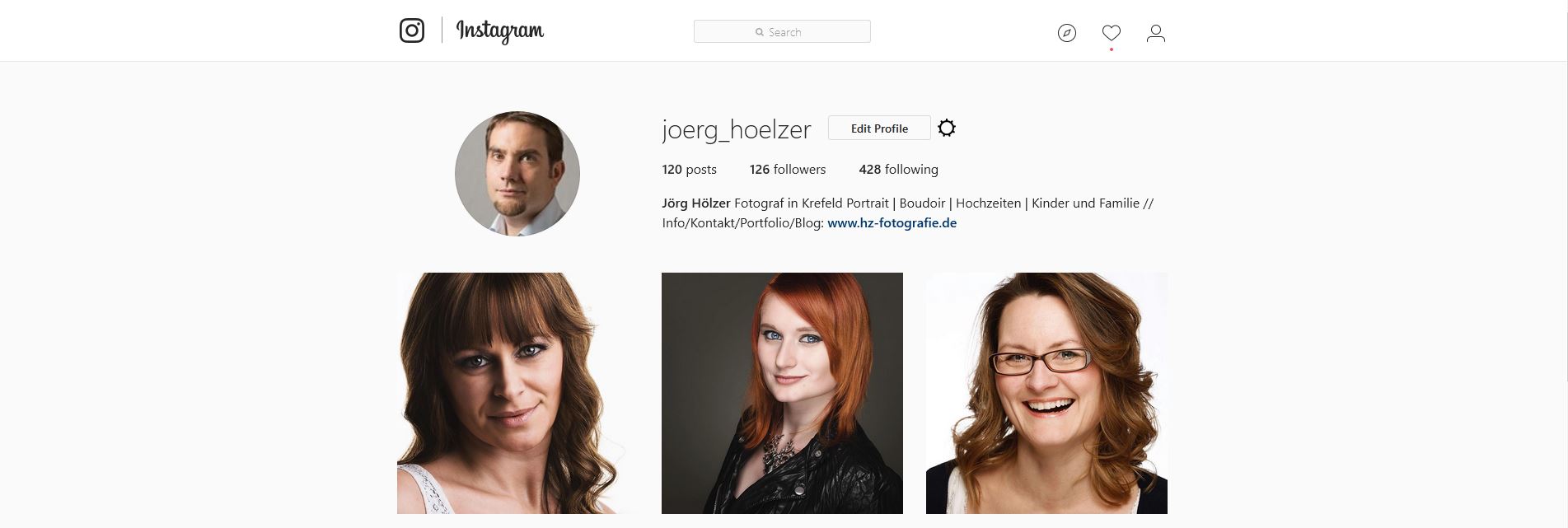

Zum Beispiel mit einem satt blauen Hintergrund, weil der sich als Komplementärfarbe von den hiesigen Hauttönen so schön absetzt – so wie auf dem beiliegenden Foto.

Zum Beispiel mit einem satt blauen Hintergrund, weil der sich als Komplementärfarbe von den hiesigen Hauttönen so schön absetzt – so wie auf dem beiliegenden Foto.