Ihr kennt doch alle diese 5-in-1-Faltreflektoren, oder?

Ich meine diese Teile hier: Innen ein Diffusor mit Federrahmen, über den ein Wendebezug gezogen werden kann, so dass (meistens jedenfalls) eine weiße, eine silberne und eine goldene Reflektionsoberfläche sowie eine schwarze Abschattungsoberfläche zur Verfügung stehen. Von der Form her meistens rund oder oval in den verschiedensten Größen. Und die sich mit einem einfachen Griff wieder zusammenlegen lassen; je größer, je einfacher…*hüstel* (Allerdings: Faltreflektoren zusammenlegen ist Kinderkram gegenüber der Bändigung einer Popup-Strandmuschel am windigen Ostseestrand – nur mal so am Rande…)

Ich meine diese Teile hier: Innen ein Diffusor mit Federrahmen, über den ein Wendebezug gezogen werden kann, so dass (meistens jedenfalls) eine weiße, eine silberne und eine goldene Reflektionsoberfläche sowie eine schwarze Abschattungsoberfläche zur Verfügung stehen. Von der Form her meistens rund oder oval in den verschiedensten Größen. Und die sich mit einem einfachen Griff wieder zusammenlegen lassen; je größer, je einfacher…*hüstel* (Allerdings: Faltreflektoren zusammenlegen ist Kinderkram gegenüber der Bändigung einer Popup-Strandmuschel am windigen Ostseestrand – nur mal so am Rande…)

So ein Teil mit einem Durchmesser von ca. 1 Meter war mein erster Reflektor. Hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Jedenfalls immer dann, wenn man ihn in einen Reflektorhalter eingespannt und in geschlossenen Räumlichkeiten(!) (Studio, Wohnzimmer, wo auch immer) in Position gebracht hatte.

Dann kam der Tag, an dem ich den Reflektor bei einem Outdoor-Shooting eingesetzt habe.

Und dann kam der nächste Tag. Das war dann der Tag, an dem ich bei California Sunbounce einkaufen ging…

OK, das war vielleicht ein bisschen zu schnell zum Mitschreiben, also nochmal langsam:

An JENEM TAG (*Einblendung von dunklen, bedrohlichen Wolken, Blitz und Donnerschlag*) als ich den Reflektor zum ersten und letzten Mal outdoor einsetzte, fand ein sommerliches Abendshooting statt. Ich war mit dem Model und einem Freund zum Fotografieren verabredet. Alle waren planmäßig da, auch die Abendsonne. Also sollte der Diffusoreinsatz des Rundreflektors zum Einsatz kommen, um aus nächster Nähe zum Model das Licht superweich zu machen. Windig war es eigentlich auch nicht. Gerade mal ein leichter Windhauch war dann und wann zu spüren, sehr angenehmes Wetter für ein Outdoor-Shooting.

Wir haben jedenfalls den Diffusor in den Reflektorhalter geklemmt (die Finger blieben dabei netterweise verschont, was bei meinem Reflektorhalter durchaus einer besonderen Erwähnung wert ist…) und den Reflektorhalter auf ein Handstativ gepflanzt. Dann wurde dieses Konstrukt zwischen Sonne und Model positioniert, und nach den Wünschen des Fotografen ausgerichtet. Da mein Freund und ich uns beim Fotografieren bzw. Assistieren abwechselten, hatte jeder mal das Vergnügen, den Reflektor (a.k.a. „das Segel“) zu halten. Es war schon echt erstaunlich, wieviel Windwiderstand so eine Reflektorfläche von gerade mal 0,78 qm aufbringt, und wie kräftig man sich mit dem Teil in den Händen gegen einen nur leichten Wind stemmen muss. Das fühlte sich schon nach wenigen Minuten so richtig nach Arbeit an. Dabei war die Verwendung des Reflektorhalters aber durchaus schon Gold wert, denn dadurch hatten wir wenigstens gute Fixpunkte zum Anpacken.

Aber das eigentliche Problem kommt erst noch:

Wir kamen nämlich auf die einigermaßen naheliegende Idee, nicht nur den Innenteil mit dem Diffusor zu nutzen, sondern den Reflektor auch zum Reflektieren herzunehmen. Und das erwies sich dann als nahezu unmöglich. Nicht, dass wir es nicht gelegentlich geschafft hätten, Sonnenlicht mittels des Reflektors auf unser Model zu werfen, aber das reflektierte Licht KONSTANT und ZIELGERICHTET auf die in etwa gleiche Position beim Model zu bringen, war schon bei dem leichten Wind kaum möglich. Der leichteste Windstoß führte zu Verformungen beim Reflektor. Dadurch wurde das reflektierte Licht ständig mal mehr und mal weniger gestreut. Und dadurch variierte laufend die beim Model ankommende Lichtmenge. Oder aber die Ausrichtung des Reflektors verschob sich, so dass der Schwerpunkt des reflektierten Lichtes aus dem Gesicht auf die Körpermitte wanderte oder das Model ganz verließ.

Der Reflektor verschwand an diesem Abend jedenfalls ziemlich zügig – sachgerecht zusammengefaltet versteht sich – in seinem Beutelchen, und der Porty hatte seinen großen Auftritt…

In Sachen Reflektor habe ich dann gleich am nächsten Tag den Rundreflektor von California Sunbounce, den SunMover, bestellt. Auf den ersten Blick bietet der deutlich weniger Optionen als so ein 5-in-1-Teil, weil der SunMover ja nur zwei Seiten/Funktionen hat (z. B. Silber/Weiß), bzw. im Falle eines Diffusors sogar nur eine. Dafür kostet er dann aber gleich mal das 3- bis 4-fache.

Warum also so ein Teil kaufen?

Ganz einfach: WEIL ES FUNKTIONIERT.

So ein SunMover ist deutlich starrer und hat eine viel straffer gespannte Reflektionsfläche als die landläufigen 5-in-1-Teile. Er verformt sich bei Wind nicht so sehr und kann deshalb erheblich zielgenauer eingesetzt werden.

Die oben geschilderte „Segel-Problematik“ bleibt natürlich erhalten, das ist ganz einfach systemimmanent bei der Nutzung flächiger Lichtformer im Outdoor-Bereich, aber mit diesem Reflektor kann man eben trotzdem ziemlich genau zielen.

Zudem kann man ihn über die integrierten Handgriffe deutlich besser halten und ihn damit bewusst konvex oder konkav verformen, um das reflektierte Licht mehr zu streuen oder eben zu bündeln und einen regelrechten Hotspot zu erzeugen. Versucht das mal mit einem 5-in-1-Reflektor.

Habe ich also meinen 5-in-1-Reflektor inzwischen entsorgt, wo ich doch so vom SunMover überzeugt bin?

Nixda (= altgriechisch für „Aber nein!“). In windstillen Umgebungen ist das ja immer noch eine zusätzliche Option. Ich habe sogar noch einen größeren handelsüblichen Faltreflektor gekauft (150x180cm), den ich als portablen Hintergrund einsetze. Die Teile haben halt nach wie vor in bestimmten Bereichen ihre Berechtigung und ihre Qualitäten, aber Outdoor geht der Griff immer zum Sunbouncer.

Zwischenzeitlich habe ich auch einen der größeren Sunbounce-Reflektoren, den „Mini“, mit zwei unterschiedlichen Reflektions- und einer Diffusorbespannung im Arsenal. Zusammen mit dem zugehörigen Griphead kommt da erst recht Freude beim Arbeiten auf. Dank des starren Rahmens und der Variabilität des Griphead ist die Positionierung des Reflektors sehr genau und mit etwas Übung auch sehr zügig möglich. Auch eine abschattende Position über dem Kopf des Models ist damit überhaupt kein Problem: Klemme des Griphead lösen, Reflektor in Position drehen, Klemme anziehen, fertig.

Sowas geht mit einem 5-in-1-Reflektor im Regelfall nur suboptimal. Das erfordert nämlich entweder den Einsatz von Assistenten, die auf je einer Seite vom Model den Reflektor hochhalten (was dann aber auch meinen möglichen Bildwinkel einschränkt). Oder ich muss deutlich mehr Hardware einsetzen, nämlich ein Stativ links, eins rechts, + Querstange, an die der Reflektor angeklipst wird, oder wenigstens ein dickes Galgenstativ bzw. ein Stativ mit sehr stabilem Reflektorhalter Auch nicht gerade der Inbegriff der Flexibilität.

Die Kosten eines Mini mit mehreren Bezügen und Griphead sind definitiv im „Autsch-Bereich“ angesiedelt. Ich habe mich daher vor dem Kauf schon gefragt, ob ich so viel Geld „nur“ für einen Reflektor ausgeben soll. Aber nach den positiven Erfahrungen mit dem Handling des SunMover und ging es schließlich einfach nur noch um eine Erkenntnis: Das Handling dieser Reflektoren während des Shootings ist vielfach einfacher, exakter und unkomplizierter als mit den Schwabbel-Faltreflektoren und die Bauart mit dem starren Alu-Rahmen ist für einige Einsatzmöglichkeiten (Schrägstellen, Über-Kopf-Einsatz) absolut vorteilhaft, wenn nicht gar unverzichtbar.

Neben California Sunbounce gibt es übrigens auch andere Hersteller von Reflektorsystemen mit starren Rahmen, Lastolite zum Beispiel. Die spielen preislich gesehen aber in einer ähnlichen Liga. Ansonsten kann ich dazu nichts sagen. Ich habe zwar deren Ezyboxen für den Aufsteckblitz und bin damit auch sehr zufrieden, aber die Reflektoren dieser Firma kenne ich nicht näher. Nur, dass hier nicht der Eindruck entsteht, ich würde von California Sunbounce gesponsert, dem ist nicht so. Mich haben halt einfach deren Produkte und Lösungen überzeugt.

Neben California Sunbounce gibt es übrigens auch andere Hersteller von Reflektorsystemen mit starren Rahmen, Lastolite zum Beispiel. Die spielen preislich gesehen aber in einer ähnlichen Liga. Ansonsten kann ich dazu nichts sagen. Ich habe zwar deren Ezyboxen für den Aufsteckblitz und bin damit auch sehr zufrieden, aber die Reflektoren dieser Firma kenne ich nicht näher. Nur, dass hier nicht der Eindruck entsteht, ich würde von California Sunbounce gesponsert, dem ist nicht so. Mich haben halt einfach deren Produkte und Lösungen überzeugt.

Und die Antwort?

Um die anfängliche Frage zu beantworten, ob Reflektoren teuer sein müssen, kommt am Ende also – wie so oft in der Fotografie – nur bedingt eine Ein-Wort-Antwort in Frage. Für mich lautete die Antwort am Ende „JA, das musste sein“, und zwar insbesondere spezifisch für den Outdoor-Einsatz – wobei die Handling-Vorteile ja auch indoor nicht verloren gehen. Würde ich Reflektoren nur in geschlossenen Räumen einsetzen, hätte ich angesichts der aufgerufenen Preise aber vermutlich deutlich länger überlegt, ob mir die reinen Handling Vorteile den Mehrpreis wert sind. Nur zur Erinnerung: Ich bin Hobbyist/Nebenberufler, also nicht gerade jeden Tag fotografisch im Einsatz. Bei tagtäglichem Einsatz ist der Griff zur Lösung mit dem besten Handling m.E. sowieso obligatorisch, sobald man sich das leisten kann. Es kommt halt – wie immer – drauf an, was mit dem Material gemacht werden soll und wie häufig man sich im Zweifel über eine suboptimale Lösung ärgert.

Ich ärgere mich (darüber jedenfalls) nicht mehr, sondern fotografiere stattdessen mit wirklich guten Reflektoren.

Bis bald.

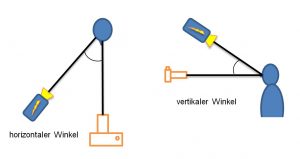

Das sollte euch etwas über die Ausrichtung des Hauptlichts sagen, und zwar über den Winkel in der Horizontalen zur Kameraachse und über den Winkel in der Vertikalen, also wie steil das Licht auf die portraitierte Person auftrifft.

Das sollte euch etwas über die Ausrichtung des Hauptlichts sagen, und zwar über den Winkel in der Horizontalen zur Kameraachse und über den Winkel in der Vertikalen, also wie steil das Licht auf die portraitierte Person auftrifft.

Ein tiefer Blick in die Augen der portraitierten Person verrät möglicherweise auch noch etwas über die Form des als Hauptlichts verwendeten Lichtformers. Die Form des Lichtreflexes – wenn denn einer vorhanden ist – sagt euch, ob z. B. ein Schirm, eine Beauty-Dish oder eine rechteckige Softbox am Werk war.

Ein tiefer Blick in die Augen der portraitierten Person verrät möglicherweise auch noch etwas über die Form des als Hauptlichts verwendeten Lichtformers. Die Form des Lichtreflexes – wenn denn einer vorhanden ist – sagt euch, ob z. B. ein Schirm, eine Beauty-Dish oder eine rechteckige Softbox am Werk war.

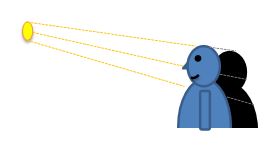

Wenn ich jemanden mit einer kleinen Taschenlampe anleuchte, habe ich extrem harte Schattenbildung. Das liegt daran, dass die von so einer kleinen Lichtquelle ausgehenden Lichtstrahlen sehr direktional sind, und kaum eine Chance haben, zu streuen. Die Person, die ich anstrahle überdeckt die Lichtquelle aus Sicht einer dahinterliegenden Wand komplett, so dass eben kein Streulicht „um die Person herum“ gehen und die harten Schatten der direkt auf die Person treffenden Lichtstrahlen abmildern kann.

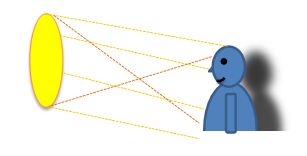

Wenn ich jemanden mit einer kleinen Taschenlampe anleuchte, habe ich extrem harte Schattenbildung. Das liegt daran, dass die von so einer kleinen Lichtquelle ausgehenden Lichtstrahlen sehr direktional sind, und kaum eine Chance haben, zu streuen. Die Person, die ich anstrahle überdeckt die Lichtquelle aus Sicht einer dahinterliegenden Wand komplett, so dass eben kein Streulicht „um die Person herum“ gehen und die harten Schatten der direkt auf die Person treffenden Lichtstrahlen abmildern kann. Steht dagegen jemand an einem großen Fenster (oder eben vor einer großen Softbox), führt die Größe der Lichtquelle dazu, dass das Licht viel mehr streuen kann, und die angestrahlte Person die Lichtquelle aus Sicht der dahinterliegenden Wand nicht verdeckt. Das Licht aus so einer großflächigen Lichtquelle kann also viel mehr streuen, es gibt viel mehr Leuchtfläche, die Lichtstrahlen aussendet, und infolge dessen gelangt Licht auch besser „um die Person herum“. Aus diesem Grund sind bei größeren Lichtquellen auch die Schattenbereiche nicht ganz so tiefdunkel wie bei hartem Licht, denn durch die größere Streuung gelangt einfach mehr Licht selbst in die am besten abgeschatteten Bereich hinein.

Steht dagegen jemand an einem großen Fenster (oder eben vor einer großen Softbox), führt die Größe der Lichtquelle dazu, dass das Licht viel mehr streuen kann, und die angestrahlte Person die Lichtquelle aus Sicht der dahinterliegenden Wand nicht verdeckt. Das Licht aus so einer großflächigen Lichtquelle kann also viel mehr streuen, es gibt viel mehr Leuchtfläche, die Lichtstrahlen aussendet, und infolge dessen gelangt Licht auch besser „um die Person herum“. Aus diesem Grund sind bei größeren Lichtquellen auch die Schattenbereiche nicht ganz so tiefdunkel wie bei hartem Licht, denn durch die größere Streuung gelangt einfach mehr Licht selbst in die am besten abgeschatteten Bereich hinein. Ich meine diese Teile hier: Innen ein Diffusor mit Federrahmen, über den ein Wendebezug gezogen werden kann, so dass (meistens jedenfalls) eine weiße, eine silberne und eine goldene Reflektionsoberfläche sowie eine schwarze Abschattungsoberfläche zur Verfügung stehen. Von der Form her meistens rund oder oval in den verschiedensten Größen. Und die sich mit einem einfachen Griff wieder zusammenlegen lassen; je größer, je einfacher…*hüstel* (Allerdings: Faltreflektoren zusammenlegen ist Kinderkram gegenüber der Bändigung einer Popup-Strandmuschel am windigen Ostseestrand – nur mal so am Rande…)

Ich meine diese Teile hier: Innen ein Diffusor mit Federrahmen, über den ein Wendebezug gezogen werden kann, so dass (meistens jedenfalls) eine weiße, eine silberne und eine goldene Reflektionsoberfläche sowie eine schwarze Abschattungsoberfläche zur Verfügung stehen. Von der Form her meistens rund oder oval in den verschiedensten Größen. Und die sich mit einem einfachen Griff wieder zusammenlegen lassen; je größer, je einfacher…*hüstel* (Allerdings: Faltreflektoren zusammenlegen ist Kinderkram gegenüber der Bändigung einer Popup-Strandmuschel am windigen Ostseestrand – nur mal so am Rande…) Neben California Sunbounce gibt es übrigens auch andere Hersteller von Reflektorsystemen mit starren Rahmen, Lastolite zum Beispiel. Die spielen preislich gesehen aber in einer ähnlichen Liga. Ansonsten kann ich dazu nichts sagen. Ich habe zwar deren Ezyboxen für den Aufsteckblitz und bin damit auch sehr zufrieden, aber die Reflektoren dieser Firma kenne ich nicht näher. Nur, dass hier nicht der Eindruck entsteht, ich würde von California Sunbounce gesponsert, dem ist nicht so. Mich haben halt einfach deren Produkte und Lösungen überzeugt.

Neben California Sunbounce gibt es übrigens auch andere Hersteller von Reflektorsystemen mit starren Rahmen, Lastolite zum Beispiel. Die spielen preislich gesehen aber in einer ähnlichen Liga. Ansonsten kann ich dazu nichts sagen. Ich habe zwar deren Ezyboxen für den Aufsteckblitz und bin damit auch sehr zufrieden, aber die Reflektoren dieser Firma kenne ich nicht näher. Nur, dass hier nicht der Eindruck entsteht, ich würde von California Sunbounce gesponsert, dem ist nicht so. Mich haben halt einfach deren Produkte und Lösungen überzeugt.

Für alle, die gerade dennoch Fragezeichen in den Augen stehen haben hier nochmal als einzelnes Bild. Einfach ein Stück Formplastik mit einem Okular, gelegentlich mit integrierter Vergrößerungsfunktion, teilweise mit Gummiüberzug ein wenig stoßfest abgepuffert aber oft mit geradezu ERSTAUNLICHEN Preisen. Und ich meine nicht ‘erstaunlich niedrig’.

Für alle, die gerade dennoch Fragezeichen in den Augen stehen haben hier nochmal als einzelnes Bild. Einfach ein Stück Formplastik mit einem Okular, gelegentlich mit integrierter Vergrößerungsfunktion, teilweise mit Gummiüberzug ein wenig stoßfest abgepuffert aber oft mit geradezu ERSTAUNLICHEN Preisen. Und ich meine nicht ‘erstaunlich niedrig’.